Очерк из очередного летнего краеведческого сезона: Селижарово-Оковцы-Пенза-Москва.

И снова всем доброго дня или вечера! Наши отчеты по итогам летних экспедиций становятся уже регулярными. При том, что мы не берём пример с медведей, и даже зимой не впадаем в спячку, но всё-таки длинный, летний день предоставляет гораздо более широкие возможности как для поездок на дальние расстояния, так и для живого общения с нашими соотечественниками. А земля у нас большая, почти 1\6 часть суши. Итак, летом 2025 года состоялся выезд в приволжские регионы нашей страны. Провели такую параллель между Верхневолжьем и её средним течением, как в стихотворении Сергея Михалкова «Родился мальчик в тихом городке… В Симбирске, что на Волге на реке». А по дороге заехали в Пензу. Здесь нас ждала встреча с опытным любителем древностей, хозяином местного антикварного магазина, прямо в центре города. И Вы можете себе представить, он знает, как выглядит икона Оковецкой (Ржевской) Божией Матери! Здесь нужно небольшое пояснение. Мы ехали по следам одной легендарной личности из деревни Гришкино. Фамилию этой женщины, даже её полное ФИО мы прочитали в мемуарах Ивана Максимовича Григорьева, а затем местные старожилы и в устной форме кое-что нам сообщили. В общем, легенда такая, что дама была представителем или даже Председателем местного Комбеда и организовывала вывоз большого количества почитаемых икон из Оковецкой Одигитриевской церкви. Происходили названные выше события, понятно, что уже давно — 90 лет назад! Но мы решили испытать удачу. Как-бы там ни было, но на уважаемого жителя Пензы, конечно, наши местечковые тайны и слухи не произвели особого впечатления, однако, он всё же нам рассказал, как примерно в 2008 – 2009 году держал в руках подобную икону. Естественно, с учетом его профессии, можно было понять, что он с ней сделал, да наш собеседник собственно ничего от нас и не скрывал. В общем найденная в г. Пенза икона из нашего Оковецкого иконописного ряда была вывезена им в Москву и обменяна на денежные знаки. А вот, кто был покупателем?

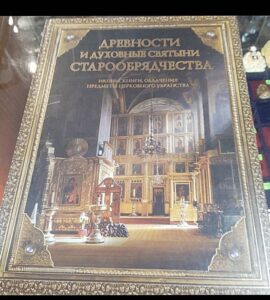

Итак, летом 2025 года состоялся выезд в приволжские регионы нашей страны. Провели такую параллель между Верхневолжьем и её средним течением, как в стихотворении Сергея Михалкова «Родился мальчик в тихом городке… В Симбирске, что на Волге на реке». А по дороге заехали в Пензу. Здесь нас ждала встреча с опытным любителем древностей, хозяином местного антикварного магазина, прямо в центре города. И Вы можете себе представить, он знает, как выглядит икона Оковецкой (Ржевской) Божией Матери! Здесь нужно небольшое пояснение. Мы ехали по следам одной легендарной личности из деревни Гришкино. Фамилию этой женщины, даже её полное ФИО мы прочитали в мемуарах Ивана Максимовича Григорьева, а затем местные старожилы и в устной форме кое-что нам сообщили. В общем, легенда такая, что дама была представителем или даже Председателем местного Комбеда и организовывала вывоз большого количества почитаемых икон из Оковецкой Одигитриевской церкви. Происходили названные выше события, понятно, что уже давно — 90 лет назад! Но мы решили испытать удачу. Как-бы там ни было, но на уважаемого жителя Пензы, конечно, наши местечковые тайны и слухи не произвели особого впечатления, однако, он всё же нам рассказал, как примерно в 2008 – 2009 году держал в руках подобную икону. Естественно, с учетом его профессии, можно было понять, что он с ней сделал, да наш собеседник собственно ничего от нас и не скрывал. В общем найденная в г. Пенза икона из нашего Оковецкого иконописного ряда была вывезена им в Москву и обменяна на денежные знаки. А вот, кто был покупателем?  С большой вероятностью можно предположить, что покупатели были люди серьёзные. Во всяком случае, наш новый знакомый в подтверждение продемонстрировал нам фото из коллекционной книги в своём магазине, и на этом фото мы узнали икону, фото которой уже видели в ходе наших поисков. По нашей информации, на данный исторический памятник у очередного владельца было получено экспертное заключение специалистов, и даже не одно. Но судя по тому, что изображение всё-таки оказалось в сборнике «Древностей и духовных святынь старообрядчества», они её в итоге и выкупили у любителей денежных знаков. Тем более, очевидно, что для истинно верующих людей, вопрос цены не стоял, они отдали бы за неё последнее.

С большой вероятностью можно предположить, что покупатели были люди серьёзные. Во всяком случае, наш новый знакомый в подтверждение продемонстрировал нам фото из коллекционной книги в своём магазине, и на этом фото мы узнали икону, фото которой уже видели в ходе наших поисков. По нашей информации, на данный исторический памятник у очередного владельца было получено экспертное заключение специалистов, и даже не одно. Но судя по тому, что изображение всё-таки оказалось в сборнике «Древностей и духовных святынь старообрядчества», они её в итоге и выкупили у любителей денежных знаков. Тем более, очевидно, что для истинно верующих людей, вопрос цены не стоял, они отдали бы за неё последнее.

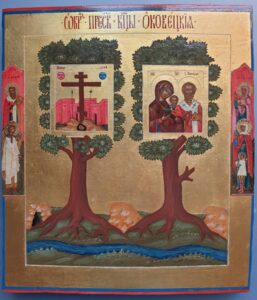

На всякий случай напомню нашим читателям, что ещё в 1905 году последний Российский Император, Николай второй издал именной указ «Об укреплении начал веротерпимости» — подписанный 17 (30) апреля 1905 года. Согласно этому закону ВСЕМ российским подданным предоставлялось право исповедовать любое вероучение, а старообрядцы получили право совершения общественных богослужений и строительства храмов. А кстати, в нашем Верхневолжском крае старообрядцы де-факто получили право на проведение общественных богослужений ещё раньше, с учреждением в 1874 году знаменитого на всю Россию ежегодного крестного хода с Явленными Оковецкими Чудотворными иконами из села Оковцы в города Ржев и Зубцов. После издания данного указа, во Ржеве, в 1910 году была построена первая старообрядческая – Покровская церковь в стиле русского модерна. Она приобрела ещё большую известность после 1942 – 43 гг., когда при отступлении немецко-фашистских захватчиков в неё согнали 248 местных жителей, заминировали и хотели взорвать. Освобождены эти люди были только вовремя подоспевшими утром 3 марта 1943 года советскими разведчиками. Во дворе Покровской церкви сохранилась могила священнослужителя отца Андрея Попова, убитого шутки ради немецким патрулём при спуске с колокольни. Это был такой небольшой экскурс в историю соседнего Ржева, но давайте вернёмся к нашей общей теме – Оковецким Явленным иконам.  Как Вы уже поняли, та самая икона, про которую вспомнил пензенский антиквар и показал в качестве примера, попала в итоге в Москву, и была снова продана около пяти лет назад. Икона была небольшой, высота составляла всего 25 см. Ширину [прежний владелец] не помнил. Можно сказать, что каждая подобная икона является уникальной, единственной в своем роде. Опять же, опираясь на косвенные обстоятельства, можно предположить, что она была выкуплена старообрядцами. Эта икона, безусловно, имеет историческую и музейную ценность, что подтвердили несколько искусствоведов. Другая икона (двойная) Оковецкой Божьей Матери аналогичного письма находится на данный момент в Ризнице Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве. Что же касается антиквара из Пензы, то конечно он не мог точно вспомнить и в деталях описать именно ту икону, которую держал в руках 20 лет назад, но надо полагать, что и она попала так далеко, за тысячу с лишним километров от Ржева и Оковец, не случайно, а с кем-то из беженцев из наших с Вами краёв.

Как Вы уже поняли, та самая икона, про которую вспомнил пензенский антиквар и показал в качестве примера, попала в итоге в Москву, и была снова продана около пяти лет назад. Икона была небольшой, высота составляла всего 25 см. Ширину [прежний владелец] не помнил. Можно сказать, что каждая подобная икона является уникальной, единственной в своем роде. Опять же, опираясь на косвенные обстоятельства, можно предположить, что она была выкуплена старообрядцами. Эта икона, безусловно, имеет историческую и музейную ценность, что подтвердили несколько искусствоведов. Другая икона (двойная) Оковецкой Божьей Матери аналогичного письма находится на данный момент в Ризнице Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве. Что же касается антиквара из Пензы, то конечно он не мог точно вспомнить и в деталях описать именно ту икону, которую держал в руках 20 лет назад, но надо полагать, что и она попала так далеко, за тысячу с лишним километров от Ржева и Оковец, не случайно, а с кем-то из беженцев из наших с Вами краёв.

На этом наша Пензенская экскурсия, связанная с православными святынями, почти было уже закончилась, но тут мы увидели табличку Музея Пензенской епархии на небольшой двухэтажной пристройке и решили заглянуть. Нам здесь были очень рады, поскольку мы стали первыми посетителями, кто оставил именной подарок этому новому музею. И что мы могли подарить?  Конечно книжки о наших с Вами Селижаровских памятниках: Оковцах и Дружногорке. Милая женщина, хранительница этого новосозданного музея, также очень внимательно выслушала нас, и сделала небольшое заключение, что выходцы из деревни Гришкино и другие наши экспаты могли после войны, из разрушенного края переехать на такие крупные в то время предприятия, как Сурская мануфактура, выпускавшая многообразные изделия из пеньки и шерсти, и достигшая пика своей рентабельности при купце 1-й гильдии А.В. Асееве, который владел ею в 1878 —1918 годах и превратил в высокоприбыльное предприятие. Были мы в их родовом имении, но это уже совсем другая история. После национализации мануфактура называлась: Фабрика «Красный октябрь». Во время Великой Отечественной войны фабрика выпускала шинельные сукна. После войны на базе эвакуированного из Ленинграда оборудования возникло новое производство технических сукон. На бывшей Сурской фабрике были выполнены уникальные в мировой практике текстильные заказы: бесшовные цельные льняные холсты для музеев-панорам России, Германии, Болгарии (например, для музея-панорамы Волгограда «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» размером 147,6 на 16,75 м., Бородинской панорамы, мемориала на Поклонной горе, Храма Христа Спасителя в Москве). Вот туда на работу уехали бывшие активисты оковецкого комитета бедноты. Ну, не нам их судить…

Конечно книжки о наших с Вами Селижаровских памятниках: Оковцах и Дружногорке. Милая женщина, хранительница этого новосозданного музея, также очень внимательно выслушала нас, и сделала небольшое заключение, что выходцы из деревни Гришкино и другие наши экспаты могли после войны, из разрушенного края переехать на такие крупные в то время предприятия, как Сурская мануфактура, выпускавшая многообразные изделия из пеньки и шерсти, и достигшая пика своей рентабельности при купце 1-й гильдии А.В. Асееве, который владел ею в 1878 —1918 годах и превратил в высокоприбыльное предприятие. Были мы в их родовом имении, но это уже совсем другая история. После национализации мануфактура называлась: Фабрика «Красный октябрь». Во время Великой Отечественной войны фабрика выпускала шинельные сукна. После войны на базе эвакуированного из Ленинграда оборудования возникло новое производство технических сукон. На бывшей Сурской фабрике были выполнены уникальные в мировой практике текстильные заказы: бесшовные цельные льняные холсты для музеев-панорам России, Германии, Болгарии (например, для музея-панорамы Волгограда «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» размером 147,6 на 16,75 м., Бородинской панорамы, мемориала на Поклонной горе, Храма Христа Спасителя в Москве). Вот туда на работу уехали бывшие активисты оковецкого комитета бедноты. Ну, не нам их судить… А что же со списками наших Явленных Оковецких икон? Вообще, как можно уже сделать предварительные выводы, благодаря исторической связи села Оковцы со старообрядцами Ржева, коих в те времена вообще было в городе большинство, в середине XIX века сформировалась традиция крестных ходов из села Оковцы: на Святой Оковецкий источник, а также в населённые пункты Ржевского уезда. И в 1874 году данная красочная традиция даже официально была узаконена церковными властями через благословение Святейшего синода на ежегодное перенесение Святых Оковецких икон и помещение их на месяц в городе Ржеве. В сборнике «Древности и святынь старообрядчества», а репринтом из него и в туристических путеводителях по Ржеву, тиражируется фотокопия уже упоминавшейся нами в этой статье иконы из бывшего частного собрания. Исходя из информации, напечатанной в сборнике, она датируется заключительной четвертью XIX века. Нам же с Вами посчастливилось даже ещё больше.

А что же со списками наших Явленных Оковецких икон? Вообще, как можно уже сделать предварительные выводы, благодаря исторической связи села Оковцы со старообрядцами Ржева, коих в те времена вообще было в городе большинство, в середине XIX века сформировалась традиция крестных ходов из села Оковцы: на Святой Оковецкий источник, а также в населённые пункты Ржевского уезда. И в 1874 году данная красочная традиция даже официально была узаконена церковными властями через благословение Святейшего синода на ежегодное перенесение Святых Оковецких икон и помещение их на месяц в городе Ржеве. В сборнике «Древности и святынь старообрядчества», а репринтом из него и в туристических путеводителях по Ржеву, тиражируется фотокопия уже упоминавшейся нами в этой статье иконы из бывшего частного собрания. Исходя из информации, напечатанной в сборнике, она датируется заключительной четвертью XIX века. Нам же с Вами посчастливилось даже ещё больше.

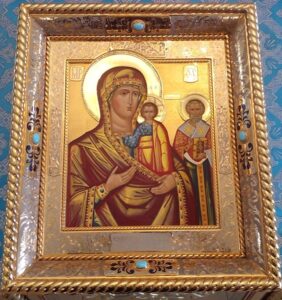

Сначала в Оковецкий храм Смоленской иконы Божией Матери пришёл один, широко известный в наших краях жертвователь и передал икону, написанную уже в наши годы уральским иконописцем. Там длинная история, но можно прямо написать, что икона была создана послушником одного удалённого монастыря Петрозаводской епархии после посещения восстанавливаемой Оковецкой церкви в 2011 – 12 гг. Надо сказать, что написана она была в соответствии с теми представлениями об Оковецких Святынях, которые ещё были утверждены в позапрошлом веке и ранее. Вероятно, в качестве источников были использованы старые литографии. Вообще, по данным ржевских краеведов В.А. Аверкиной и П.Л. Бронштейна, которые они изложили в своих Сборниках: «Наше наследие. Утраченное из фондов Ржевского краеведческого музея» часть 2; 2025 г., икона Оковецкой Божией Матери только во Ржеве имела 15 иконописных переводов, то есть различных вариантов изображения. И мы их действительно встречаем в наши дни. Один из вариантов находится в церковной лавке при Оковецком Кафедральном соборе города Ржева. Сей Образ необычен тем, что цвета на нём подобраны, ориентируясь на итальянские сюжетные картины XV века о Николае Чудотворце. И дерево там какое-то южное, больше кипарис напоминает, чем сосны. В общем, у кого будет желание, могут съездить, проверить. Там датировка уже чуть более древняя, чем в сборнике у старообрядцев, первая треть XIX века. Так вот, благодаря смиренности раба Божия Сергия, таланту послушника Алексея из Успенского Муромского монастыря Петрозаводской Епархии и мудрости отца Фаддея, настоятеля нашего Оковецкого храма, с 1935 года в Оковцах впервые появилась икона, соответствующая иконографическому типу Оковецкая (Ржевская) Богоматерь с предстоятелем чудотворцем Николаем. А следом за этим радостным событием, через некоторое время, абсолютно непостижимым для автора данного очерка образом перед нами возник уже и исторический Образ Оковецкой Богородицы, перед которым молились ржевские или московские купцы-староверы, как их тогда называли. Это была весьма древняя икона, как позднее сообщили нам эксперты Центрального музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, написанная в самом начале XIX века, ещё до Наполеоновского нашествия, приблизительно в одни годы с рождением другой, уже литературной нашей святыни – Александра Сергеевича Пушкина.

Так вот, благодаря смиренности раба Божия Сергия, таланту послушника Алексея из Успенского Муромского монастыря Петрозаводской Епархии и мудрости отца Фаддея, настоятеля нашего Оковецкого храма, с 1935 года в Оковцах впервые появилась икона, соответствующая иконографическому типу Оковецкая (Ржевская) Богоматерь с предстоятелем чудотворцем Николаем. А следом за этим радостным событием, через некоторое время, абсолютно непостижимым для автора данного очерка образом перед нами возник уже и исторический Образ Оковецкой Богородицы, перед которым молились ржевские или московские купцы-староверы, как их тогда называли. Это была весьма древняя икона, как позднее сообщили нам эксперты Центрального музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, написанная в самом начале XIX века, ещё до Наполеоновского нашествия, приблизительно в одни годы с рождением другой, уже литературной нашей святыни – Александра Сергеевича Пушкина.

Для того, чтобы вернуть названную выше икону Оковецкой Божией Матери к месту её Явления в 1539 году, пришлось пойти на весьма рискованные мероприятия, а именно – участие в закрытых аукционах. После приобретения данного списка он был передан на реставрацию профессионалам, сотрудникам музея Андрея Рублёва. В процессе подготовки наша Икона физически побывала и рядом с местом упокоения Великого мастера и в самом древнем столичном, Спасском соборе Андроникова монастыря, в итоге была заново освящена во время службы в Смоленском храме в Оковцах и заняла своё место в алтаре. Спустя 90 лет!

Так что, к счастью, ошибся дорогой наш Иван Максимович в своём послании. Душа Оковецкого храма не умерла, душа вообще не может умереть! Она – вечна!

Автор статьи Образцов Андрей Сергеевич краевед-любитель, внутренний турист и блогер.